大阪・関西万博会場サイネージの「夕焼け情報」と「虹情報」

当社サイトでも紹介していますが、大阪・関西万博では、会場内の17のサイネージにて、会場周辺で虹・夕焼けの見える可能性をお知らせしています。

夕焼けは、日没の時間まで綺麗に赤く染まるかどうかわからなかったり、大屋根リング上で日没まで待っていると暑くて熱中症の危険があるので、情報を見てからリングに上がると良いかもしれません。

虹も、見ることができる条件は、雨雲と太陽の位置が関係し、気づかないことが多いので、サイネージの情報で気づくことができるかもしれません。

虹情報は、過去の記事で解析手法を解説しました。

今回は、夕焼け情報について、使用した気象データや解析手法および精度検証結果を解説します。

夕焼けのメカニズム

夕焼けは、よく知られている通り、太陽光の散乱(レイリー散乱)によって、太陽高度の低い夕方には波長の長い赤い光が届きやすくなることによって空が赤く染まる大気光学現象です。夕方だけでなく、朝焼けも同じメカニズムです。基本的には、雲が少なく晴れているとき、黄砂等のダストも少ないときが綺麗に空全体が赤く染まります。巻雲等の上層雲があるときには、雲も赤く染まって綺麗に見えることもありますが、夕焼け情報を考える際には、雲は光を白く散乱したり遮ったりする阻害要因です。ブルーモーメントと呼ばれる、日の入り直後や日の出直前の空が濃い青色に染まり、赤と青のグラデーションになるような状況は、雲が少ないときに見えやすくなります。

使用データと解析手法

夕焼けは、太陽光が観測者に届くまでにできる限り雲が少ない方が赤くなりやすいため、高分解能雲情報の雲頂高度を用いて、太陽光の届きやすさを以下の式で簡易的に計算して、夕焼け指数と呼ぶことにしました。

夕焼け指数=A/N

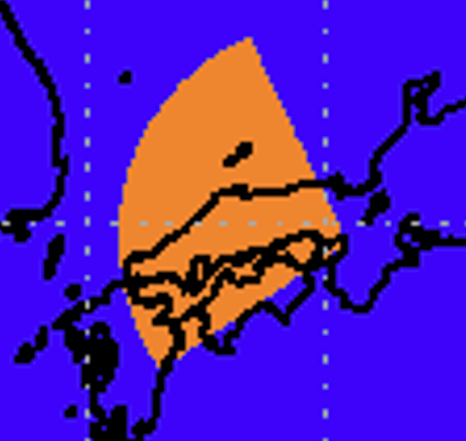

Aを求める際、太陽光の通る高度は、観測者と太陽を結ぶ直線と地面からの法線が交わる高さとし、対流圏の高さを15km、地球を球体として近似的に計算しました。このとき、データのスキャンエリアの半径は約437kmになります。

また、NとAは、該当地点(夢洲)から5kmの範囲はカウントせず、他の格子点は太陽の方位ほど大きい重みづけを行いました。

図1 データスキャンエリア(例:2024年5月14日17:50)

図1 データスキャンエリア(例:2024年5月14日17:50)

夕焼け指数の計算は、日の入り時刻の1時間前頃から10分前頃までの10分間隔で行いました。

したがって、夕焼け情報は、日没直前に夕焼けが見えるかどうかを表す情報です。

雨雲によって夕焼けが見えなくなる可能性を考慮するため、高解像度降水ナウキャストを用いて、1mm以上の降水エコーが近づいているときは夕焼け指数をゼロにする補正を行いました。

大阪・関西万博の会場内サイネージでは、夕焼け指数が0.3超のときに「今日夕焼けが見えそう!」、0.3以下のときに「今日夕焼けは見えないかも」と表示しています。

精度検証

精度検証は、当社梅田オフィス(グランフロント大阪:夢洲から北東に12km程度)から撮影した写真をもとに夕焼けが見えたかどうかを主観で判定し(参考:図2)、日の入り時刻の1時間前頃に発表する夕焼け指数(グランフロント大阪の場所での夕焼け指数)について調べました。期間は、2024年4月23日~2025年9月9日で、写真撮影にはタイムラプスカメラを使用し、日の入り時刻のおよそ1時間前から1時間後まで、5分間隔で静止画像を取得しました。※

※撮影時間帯は週に1度程度の頻度で設定変更しました。実際には、毎日設定作業が必要な機種から自動撮影が可能な機種に途中で変更したり、カメラの固定や設定調整でうまく撮影できなかったりする日もあり、480日分のデータを整理しました。期間からわかる通り、大阪・関西万博の開催の約1年前からこの検証を行っています。

図2 左:夕焼けが見えなかった日(2025年6月3日)、右:夕焼けが見えた日(2025年6月4日)

図2 左:夕焼けが見えなかった日(2025年6月3日)、右:夕焼けが見えた日(2025年6月4日)

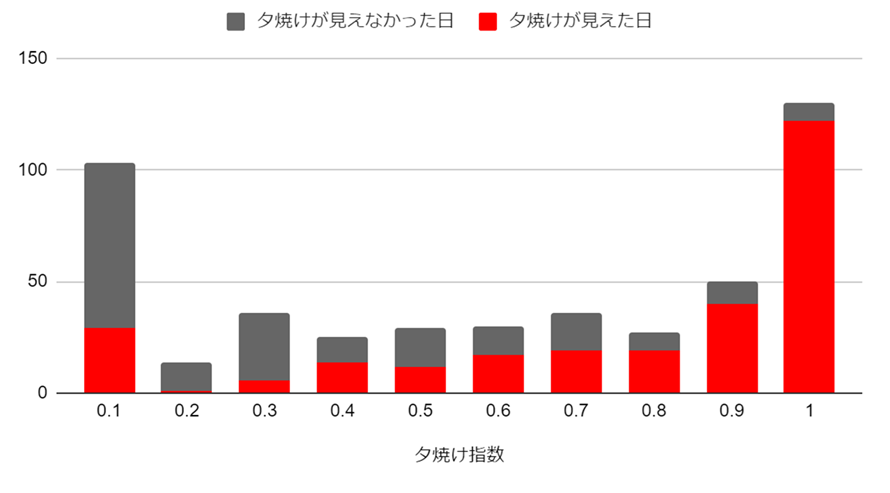

図3 頻度分布(赤:夕焼けが見えた日の数、グレー:夕焼けが見えなかった日の数)

図3 頻度分布(赤:夕焼けが見えた日の数、グレー:夕焼けが見えなかった日の数)

夕焼け指数が0.8超のときは高確率で、また、夕焼け指数が0.3超~0.8のときは約半数で夕焼けが見えることがわかりました。サイネージではどちらも「今日夕焼けが見えそう!」と表示していますが、夕焼け指数が大きいほど確率が高くなっていました。

一方で、夕焼け指数が0.3未満のときに見逃している事例を見ると、その多くは、日の入り1時間前の夕焼け指数が降水の補正によりゼロになったが、雨雲が移動して夕焼けが見えるようになったケースがほとんどでした。この場合は、実際には日の入り時刻までの10分間隔に情報が更新されるため、日の入り時刻の直前では夕焼け指数が高くなっていました。

夕焼け指数は、夕焼けが見えるかどうかの程度をとてもよく表しているといえるかと思います。降水予測による補正は、1時間前のリードタイムでは見逃しが発生する課題はありますが、補正を行わない場合に比べて補正を行う方が精度が良いことが確認できていました。

まとめ

大阪・関西万博のサイネージで表示している夕焼け情報について、タイムラプスカメラを活用した写真撮影によるデータ収集、高分解能雲情報および高解像度降水ナウキャストを使用した解析手法と精度検証結果を解説しました。夕焼け情報の予測精度は高く、今回使用した気象データが夕焼けが見えるかどうかの予測に有効であることを示すことができました。

夕焼けも虹も、大気光学現象としてポピュラーな現象ですが、万博会場から見える景色とマッチしており、見えるかどうかを直前にお知らせする情報はこれまでになく、新しい技術として万博でお披露目できたのは滅多にない経験でした。

会場内で表示している夕焼け情報は、当社サイト「お天気ナビゲータ」でも公開しています。

もちろん、夢洲だけでなく、国内のどの場所でも夕焼け情報と虹情報を提供することが可能です。また別の機会でも利用いただけることを期待しております。ご質問・お問い合わせはフォームからお願いいたします。

この記事を書いた人

K.Sakurai

気象予報士/技術士(応用理学)/防災士

総合気象数値計算システムSACRA、データ提供システムCOSMOS及びお天気データサイエンスの開発に一から携わる。

WRF-5kmモデルGPV、虹予報、虹情報、1㎞メッシュ雨雪判別予測データ、2kmメッシュ推計日射量、1kmメッシュ暑さ指数 、夕焼け情報を開発。

「ビジネス活用のための気象データ基礎研修」では講師を担当。

趣味はバドミントンと登山。