背景

先日の記事「【速報】暑さ指数(WBGT)データで見る2025年猛暑」の補足で触れたように、1kmメッシュ暑さ指数を環境省の地点データと比べたときに、暑さ指数が33度を超えるような高い値が、分布図で見たときに1kmメッシュ暑さ指数では明瞭ではないことがありました。これについて、改めて精度検証を行い、この地点データとの値の差異について考察した結果を紹介します。

検証期間、使用データ

期間は2024年4月1日~2024年10月31日です。使用データは、1kmメッシュ暑さ指数と、計算に使用している推計気象分布、三十分大気解析、LFM-GPV、2kmメッシュ推計日射量、そして、 環境省「熱中症予防サイト(※1)」で提供されている暑さ指数の実測値(11地点)、気象庁の地上気象観測データです。

環境省の暑さ指数データは、実況推定値を含めると841地点提供されていましたが、最も実況に近いと考えられる黒球温度観測のある11地点の実測値を使用しました。(実測値は2025年は47地点提供されています)

地上気象観測データも同じ11地点を用い、観測点の位置情報から該当する1kmメッシュ暑さ指数、推計気象分布、三十分大気解析、LFM-GPV、2kmメッシュ推計日射量のメッシュを抽出しました。

結果

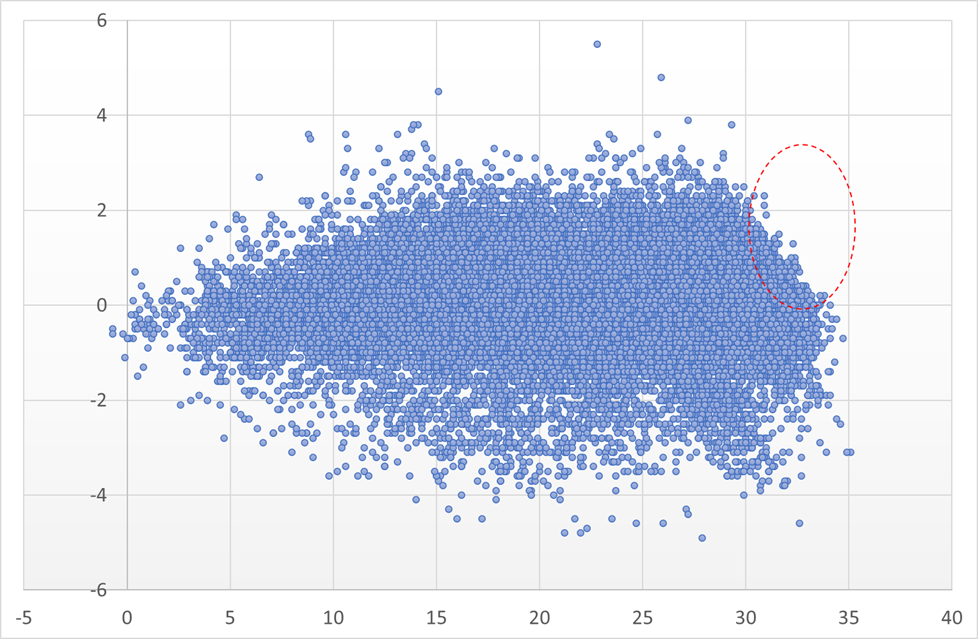

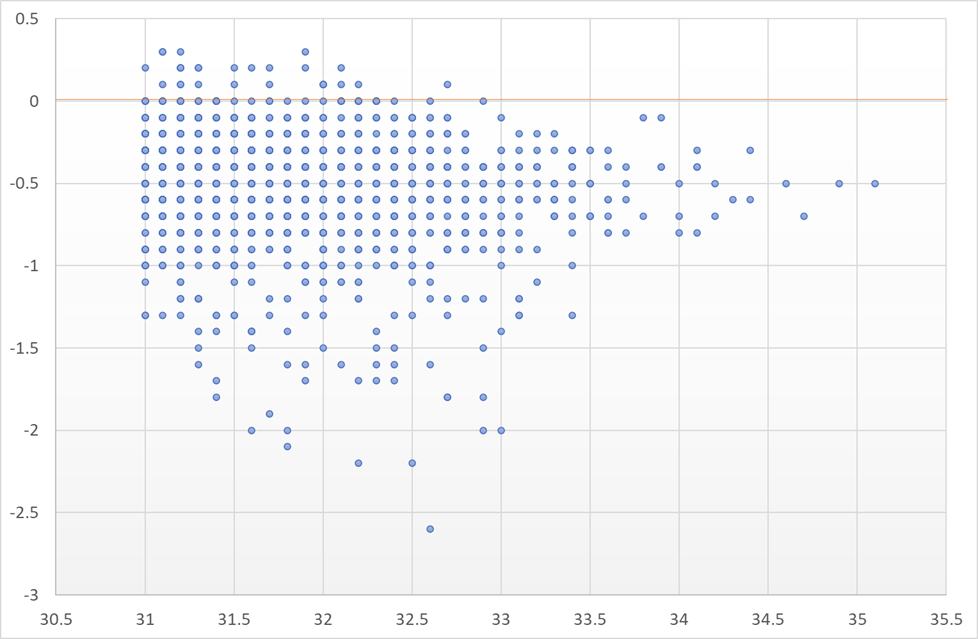

1kmメッシュ暑さ指数と環境省実測値との差分について、図1に散布図を示します。

図1 1kmメッシュ暑さ指数と環境省実測値との差分(縦軸)の散布図(横軸:環境省実測値)

図1 1kmメッシュ暑さ指数と環境省実測値との差分(縦軸)の散布図(横軸:環境省実測値)

ME(平均誤差)は0.13度、RMSE(二乗平均平方根誤差)は1.04度でした。全体的にはやや正バイアスがありますが、RMSEは1度程度に収まっており、概ね実用上は問題ない精度であることがわかります。

今回注目するのは、図1の赤点線で囲ったあたりの環境省実測値が30度程度以上のときに正の誤差が少なくなっている部分です。

抽出したデータの最大値は、1kmメッシュ暑さ指数は34.1度、環境省実測値は35.1度で、1度の差があり、図は省略しますが、1kmメッシュ暑さ指数は34度付近で頭打ちになる傾向があります。

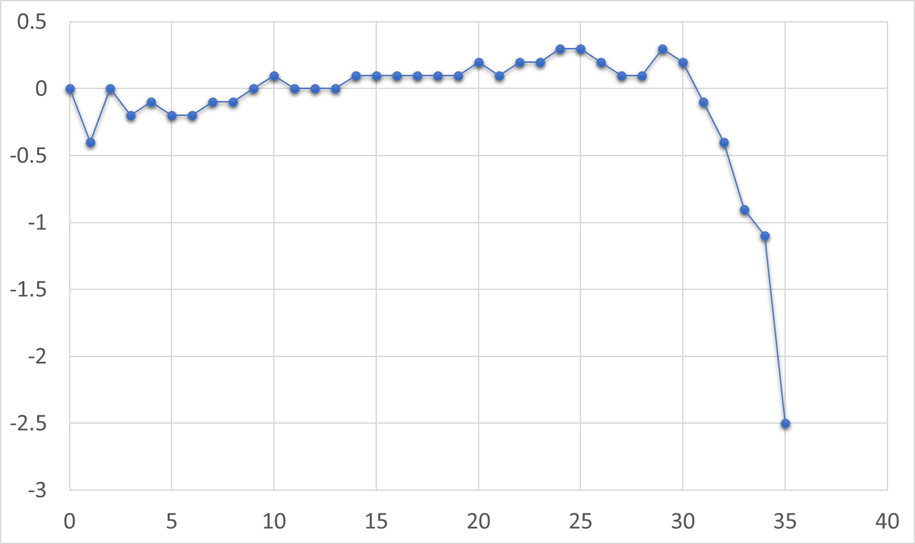

図2 1kmメッシュ暑さ指数と環境省実測値との差分の平均値(整数計算)

図2 1kmメッシュ暑さ指数と環境省実測値との差分の平均値(整数計算)

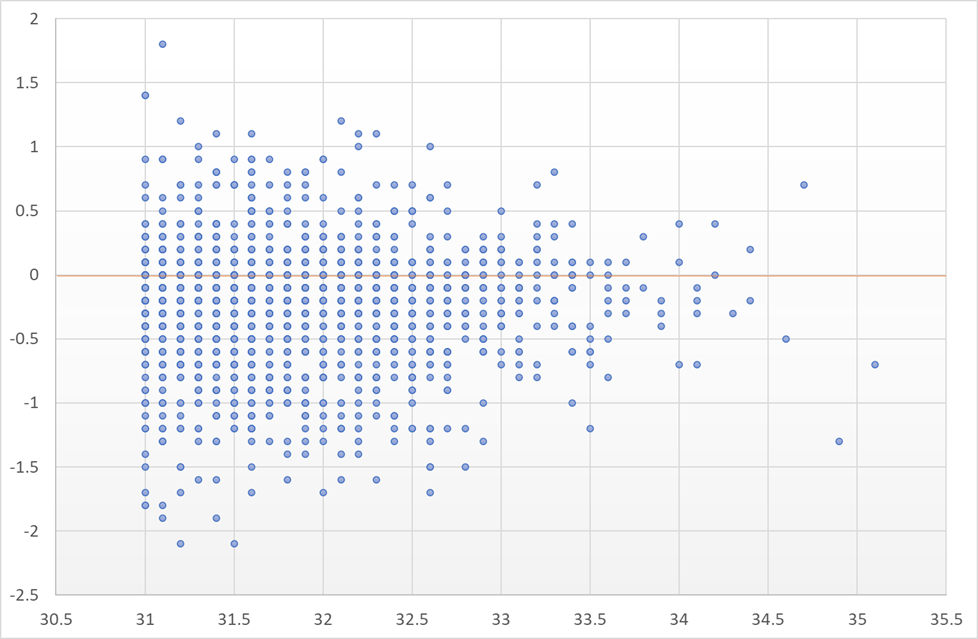

図3 推計気象分布の気温と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

図3 推計気象分布の気温と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

推計気象分布は、0.5度間隔ですが、便宜上そのまま計算しています。

気温については、MEは-0.5度、RMSEは0.6度でした。(暑さ指数に関係ない全サンプルのMEも-0.5度、RMSEも0.6度でした。)

図3を見ても、全体的に負バイアスですが、暑さ指数が高いほどばらつきが小さく、ME程度(-0.5度)あたりに収束しているように見えます。

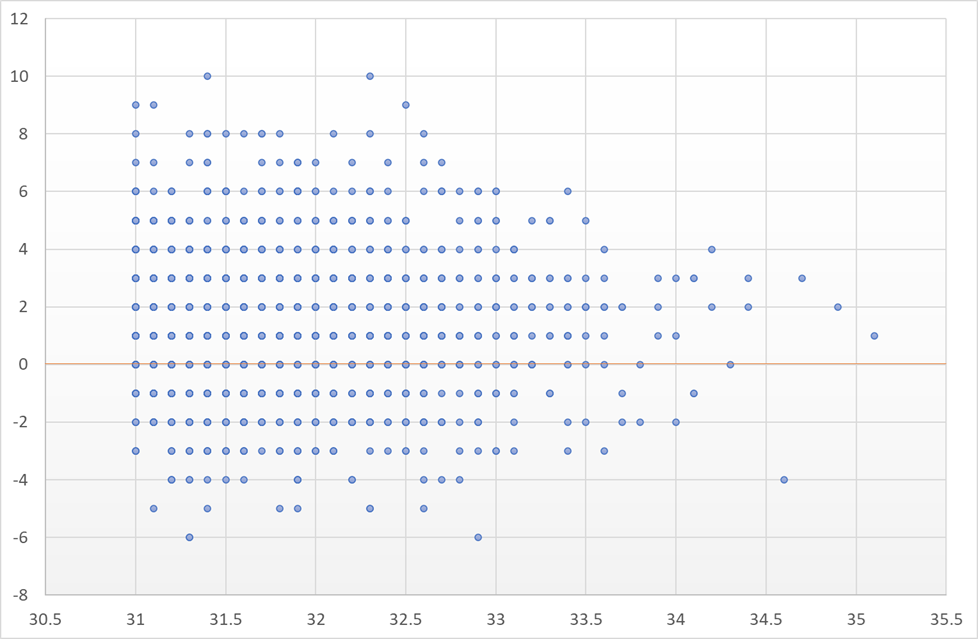

図4 三十分大気解析の風速と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

図4 三十分大気解析の風速と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

風速のMEは-0.2m/s、RMSEは0.5m/sでした。(暑さ指数に関係ない全サンプルでは、MEは-0.1m/s、RMSEは0.5m/sでした。)

風速はやや負バイアスで、暑さ指数が大きいほどばらつきが小さいように見えます。

図5 解析湿度と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

図5 解析湿度と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

解析湿度のMEは1.4%、RMSEは2.8%でした。(暑さ指数に関係ない全サンプルでは、MEは2.5%、RMSEは4.6%でした。)

解析湿度は正のバイアスがありますが、暑さ指数が大きいほど、解析値と観測値の差の正の値のサンプルが少なくなっています。すなわち、解析値の方が大きいサンプルが少なく、1kmメッシュ暑さ指数を大きくしづらい傾向を示しています。

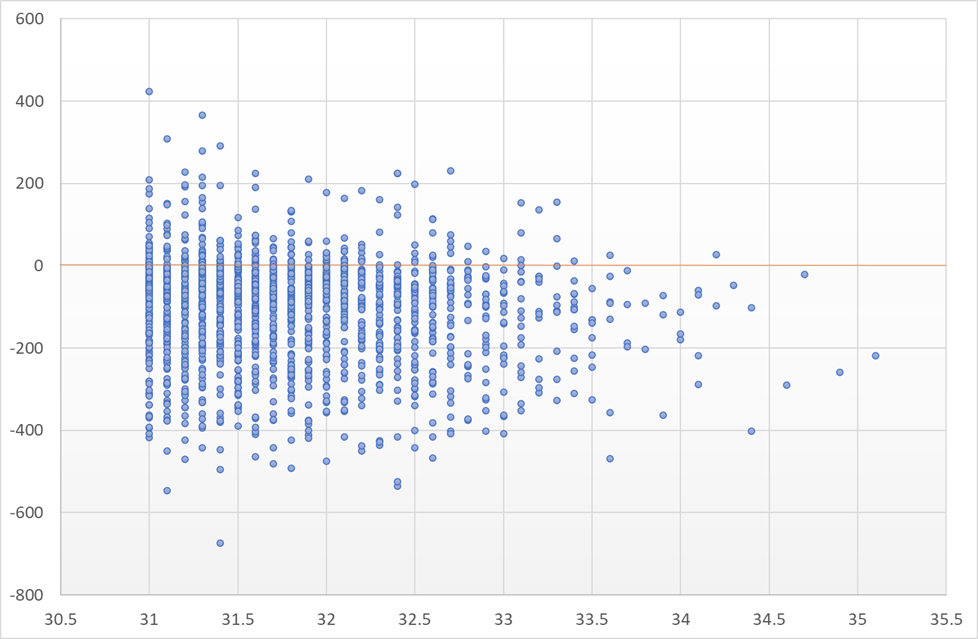

図6 2kmメッシュ推計日射量と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

図6 2kmメッシュ推計日射量と観測値の差分(横軸:環境省実測値暑さ指数31度以上)

日射量のMEは-108W/m2、RMSEは166W/m2でした。(暑さ指数に関係ない全サンプルでは、MEは-54W/m2、RMSEは130W/m2でした。4要素のうち唯一、暑さ指数31度以上の方がRMSEが大きくなりました。)

図6から、全体的に負バイアスで、1kmメッシュ暑さ指数が大きくなりにくい傾向を示しています。ただ、暑さ指数が大きいほどばらつきが小さいようにも見えます。

考察

1kmメッシュ暑さ指数は、環境省実測値が31度以上になるとき、平均的に負バイアスになる傾向がありました。これは、1kmメッシュ暑さ指数が環境省実測値よりも大きくなるサンプルが少なくなることで相対的に負バイアスになっていました。1kmメッシュ暑さ指数の計算に用いている各要素(気温、風速、湿度、日射量)について、地上気象観測と比較すると、暑さ指数が大きいほど差分のばらつきが小さくなっていました。特に、気温と日射量については、暑さ指数31度以上の場合のMEは負の値で、暑さ指数を小さくするサンプルが多かったことが伺えます。

推計気象分布の作成アルゴリズムや精度については、こちら(※2)で詳しく解説されています。

この気象庁の解説で示されているMEとRMSE(図4-1、図4-2のBIASとRMSE)は、推計気象分布のメッシュの値を高度補正されていますが、今回の検証では高度補正は行っていません。推計気象分布の高度がわからないというのもありますが、そもそも1kmメッシュ暑さ指数は推計気象分布と同じメッシュですので計算で高度補正を行うのは不自然で、暑さ指数の解析では高度補正を考慮することが難しいといえます。

また、推計気象分布は、観測値だけでなく、LFMや平年値等をブレンドしていることから、局所的に気温が高いときには、メッシュ値として内挿されたときに、観測値よりも大きくなることは考えにくいと思います。

2kmメッシュ推計日射量の作成アルゴリズムについては、こちらの記事で解説した通り、高分解能雲情報を用いて晴天状態の全天日射量からの雲による遮蔽率を求めています。当然ながら、実際に晴天のときには、観測値よりも大きくなることはほぼありません。暑さ指数が大きいときは、よく晴れていることが多いと思われますが、高分解能雲情報の雲の判定には誤差が生じることがあるため、実際よりも日射量を過小評価することがあります。

以上から、暑さ指数の実測値で31度以上のときの1kmメッシュ暑さ指数の負バイアスは、気温と日射量の推定誤差の特性によると考えられます。

ただ、この結果は、暑さ指数が31度以上のときに、1kmメッシュ暑さ指数の推定誤差が大きいことを示しているわけではありません。暑さ指数のMEとRMSEを調べると、全体でMEは0.13度、RMSEは1.04度であったのに対し、実測値31度以上の場合は、MEが-0.32、RMSEが0.82で、RMSEは実測値31度以上の場合の方が小さくなりました。また、労働安全衛生規則での暑さ指数の基準は28度以上なので、暑さ指数が31度以上のときの誤差は実際に意識することが少ないかもしれません。

まとめと今後の改善策

1kmメッシュ暑さ指数の精度検証結果とその考察について解説しました。結果としては、1kmメッシュ暑さ指数の推定誤差の特性は、気温と日射量の推定誤差によるところが大きいと推察しています。

1kmメッシュ暑さ指数は、RMSEで1度以下であり、実用上は十分な精度かと思います。

一方で、実測値と比べたときに整合しないのは、データとして扱いづらいこともあるため、今後は、実測値も取り込んでより精度よく解析する方法を検討したいと思います。

参考

※1 環境省:暑さ指数(WBGT)予測値等 電子情報提供サービス※2 気象庁「測候時報 第87巻」2020:推計気象分布について

この記事を書いた人

K.Sakurai

気象予報士/技術士(応用理学)/防災士

総合気象数値計算システムSACRA、データ提供システムCOSMOS及びお天気データサイエンスの開発に一から携わる。

WRF-5kmモデルGPV、虹予報、虹情報、1㎞メッシュ雨雪判別予測データ、2kmメッシュ推計日射量、1kmメッシュ暑さ指数 、夕焼け情報を開発。

「ビジネス活用のための気象データ基礎研修」では講師を担当。

趣味はバドミントンと登山。